一笔一划一瓣一叶手工艺人的智慧与技艺

在古老的中国,青花瓷是文化艺术的瑰宝,它不仅仅是一种艺术品,更是一种文化传承。青花瓷以其独特的工艺和设计深受人们喜爱,而其中最为人称道的是“青青花木”。这四个字,不仅形容了它那生机勃勃的绿色,还隐含着对自然之美、对生命之韵的一种赞颂。

1. 艺术与自然:青青花木背后的故事

在中国历史上,陶器生产可以追溯到新石器时代,但真正意义上的中国陶瓷始于汉代。在那个时期,陶工们开始使用一种特殊的手法,即“景致画”,将山水、建筑等景物描绘在陶器上。这便是我们今天所说的“景红”或“景彩”。而到了唐宋时期,陶工们又发明了新的技术——“粉彩”,用白色地面涂上各种颜色的细粉末,这便形成了著名的五彩大理石样式。

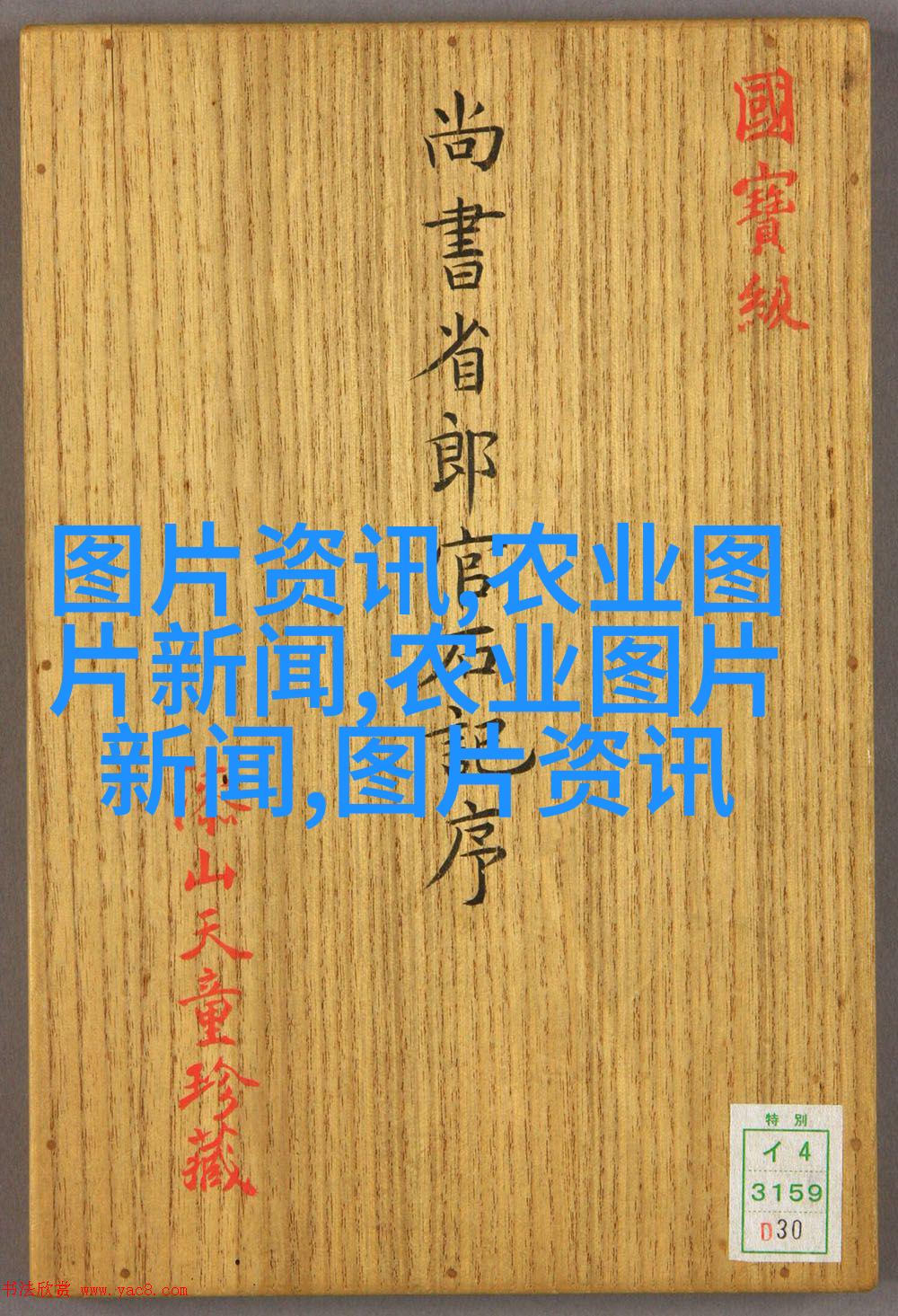

但是在这些早期技术中,并没有出现类似于现代我们所说的“蓝白相间”的作品。直到明清时期,以朱文焕为代表的一批官窑技师,将前人的经验加以改进,最终创造出了世界闻名的蓝白色调,这就是我们今天熟知的大理壶、大碗等产品。而且,在这个过程中,他们还发展出了一套全新的装饰方式,即刻印和抛光,是后来成为了经典形式之一。

2. 青花瓷中的精髓:蓝与白

要说起蓝与白,就不得不提及天然矿物原料——氧化铜和氧化锡。氧化铜通过高温烧制后,可以产生一种深邃而纯净的蓝色,而氧化锡则能提供一种透明无暇的地灰色或者浅黄色。在明代之前,这些颜色的应用非常有限,因为制作这些颜料需要极高温度,而且容易失真。但是随着火力和烧结技术的不断进步,以及对材料科学知识更加深入理解,这些问题得到了解决,使得这些颜色的应用范围越来越广泛。

至于如何将这种精妙的情感转换为视觉语言,则完全取决于窑火师傅们的手眼协调能力以及他们对于釉面的微妙变化有多么敏感。一旦达到最佳效果,那么每一个细节都显得如此完美无瑕,就像自然界中的某些现象一样令人惊叹,如春天刚开的小草,或秋天落叶铺金路,每一个瞬间都是生活赋予我们的礼物。

3. 一笔一划,一瓣一叶:手工艺人的智慧

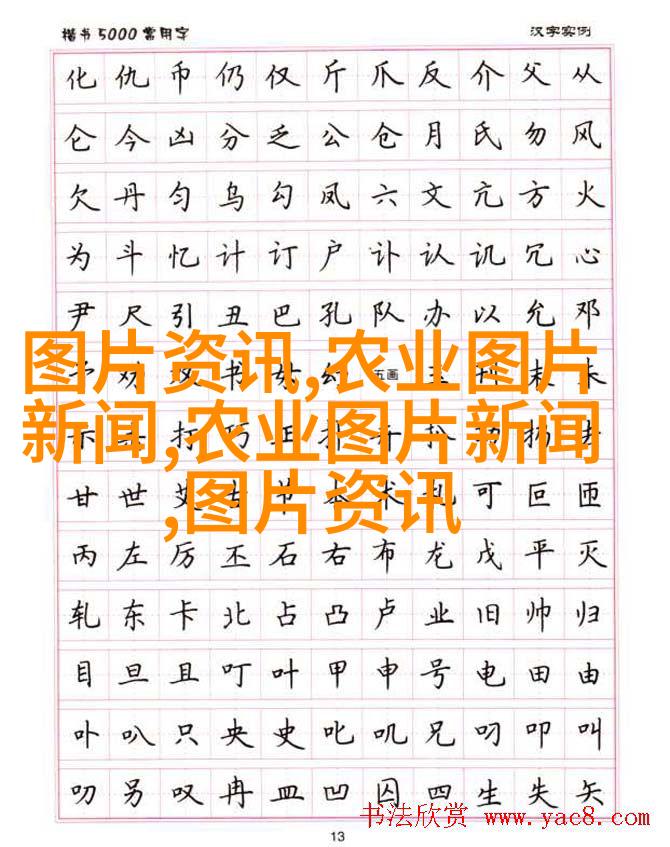

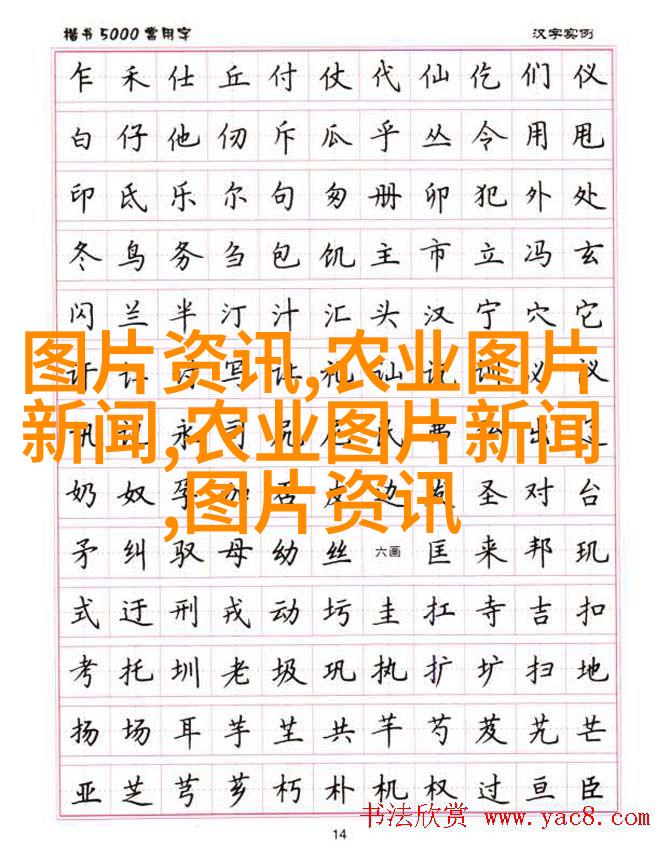

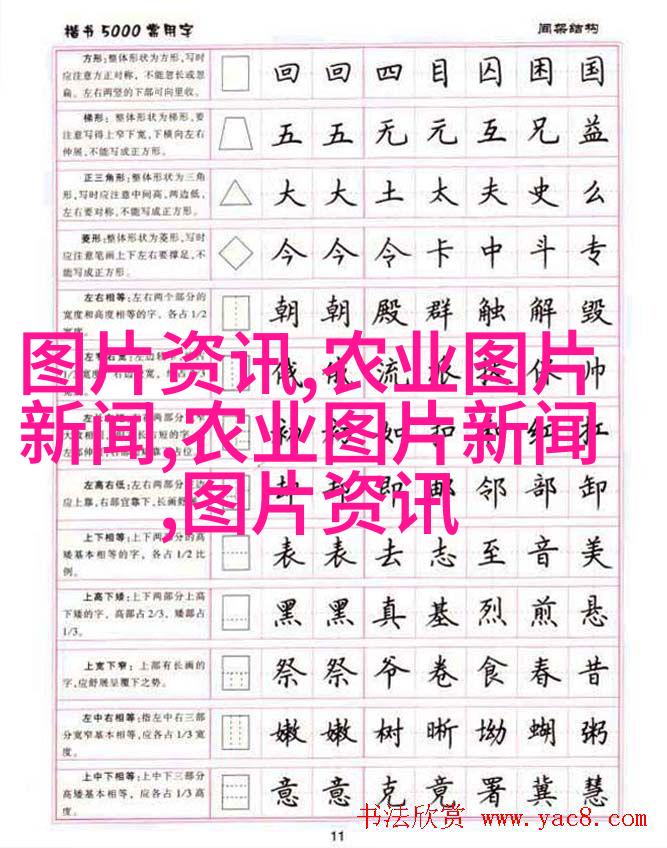

从事这一行业的人不是一般人,他们需要具备极高的心智素质和技能要求。首先,他们必须了解土壤学、化学原理、物理规律,以及对金属元素进行合成处理等专业知识。这一切都是为了确保最终产出的产品能够达到既美观又耐用的标准。而当他们开始动手操作时,其技巧就如同书法家挥毫泼墨一般,让每一次刺绣或雕刻都成为艺术品中不可复制的一部分。

如果你走进那些专门展示古代紫砂茶具的地方,你会发现那些小小却精致透亮的小杯子里蕴含着何许人也?那是一位匠人,他用心,用血汗,用自己的灵魂去塑造出每一个角落,每条线条。他可能是一个普通百姓,也可能是一个王公贵族,但他总是在他的作品里留下了自己唯一可见的一片痕迹——他的智慧与技艺。

最后,我们再次回到最初的话题:“青青花木”。这个词汇并不只是指那些被誉为国宝级遗产的事实存在,更重要的是,它代表了一种精神、一种态度,那就是尊重传统,同时也不断创新;坚持自我,同时也愿意接受外界挑战;保护民族文化同时也开放全球视野。这样的精神正是所有参与这一行的人一直以来所秉承并推崇的信念体现。如果说有什么能让人类永恒不朽,那一定是不懈探索新奇事物的心态,以及不断创造新价值的手脚。此言非虚!